病気の原因に繋がる運動不足と解消法

わたし渡邉登代美は25年前に4度の手術後、半分寝たきりになった時に栄養不足と毒の溜まりすぎが病気の原因だったことを知りました。

その後元気になり、健康アドバイザーとして24年、たくさんの人に関わっていく中で、健康に良いツールのサプリメント、抜けない水素水、波動療法、

運動療法、心理学療法、ヒーリングに出会いながら、時にはアメリカまで行って勉強しました。

そして健康は一つの角度からだけでなく、様々な角度からのアプローチが必要と気づきました。

真の健康は心の健康、体の健康、魂の健康が揃ってこそだと思い、その大切さ、そのことを伝えるべくブログを書いています。

ですのでわたしのブログは心の健康、体の健康、魂の健康をテーマに書いています。

【病気の原因】体は動くように作られている

「あなたの不調、その理由は“体が本来の動きを忘れている”からかもしれません。」

慢性的な運動不足は、筋肉バランスの崩れや骨格の歪みを引き起こし、

重力に対して体を支えられなくなることで、病気の原因となります。

人間の体は本来、歩く・走る・持ち上げる・伸ばすといった多様な動きを前提に作られています。

ところが現代社会では、この「本来の設計」に反する生活が当たり前になっています。

体が動くように作られている理由

わたし達の筋肉や骨格は、重力下で効率的に働き、エネルギーを使い、

血液やリンパの流れを促すように進化してきました。

つまり、動くことこそが「健康の自然な状態」です。

逆に動かない時間が長くなると、体は想定外の負担を受け始めます。

運動不足が引き起こす変化

1. 筋力低下

特に姿勢を支える深層筋(インナーマッスル)が衰え、立つ・歩くといった基本動作が不安定になります。

2. 骨格の歪み

筋肉のバランスが崩れると骨の位置もズレ、関節や背骨に余計な負担がかかります。

3. 内臓の位置変化

骨格の歪みは内臓の位置にも影響し、消化・呼吸・血流などの機能低下を招きます。

50代以降でリスクが高まる理由

加齢とともに筋肉量は自然減少します。

特に50代以降は、筋肉が減るスピードが加速し、姿勢保持が難しくなります。

この状態で運動不足が続くと、病気の原因が積み重なりやすくなり、健康寿命にも直結します。

まとめ

運動不足は単なる体力低下ではなく、「体の設計思想に反する状態」です。

動くために作られた体が動かなくなると、病気への道をまっすぐ進むことになります。

だからこそ、毎日の生活の中で「体を動かす時間」を意識的に取り戻すことが必要です。

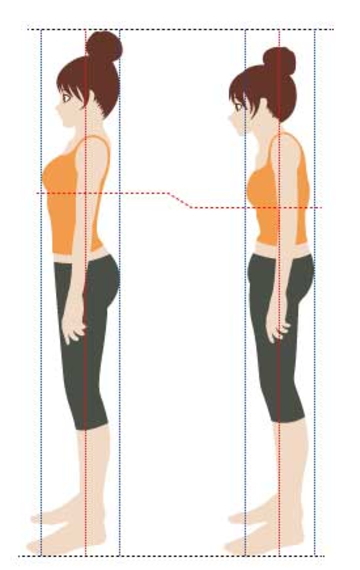

【姿勢悪化】運動不足になると重力に負ける

「重力に勝てるのは、鍛えられた筋肉と整った姿勢だけ。」

運動不足は筋肉バランスを崩し、姿勢を保つ力を弱め、重力に負けた体を作ります。

人間は重力という常にかかる負荷の中で生きています。

正しい姿勢を保てば、最小限の力で立ち、動くことができますが、

筋肉が衰えればそのバランスは簡単に崩れます。

結果として体は傾き、疲労や痛み、さらには病気の原因となります。

正しい姿勢は省エネ構造

人間の体は、重力に対して垂直に立つ時、最も効率的にエネルギーを使うようにできています。

しかし、頭や背骨が僅かに傾くと、支えるために余計な筋肉が常時働き続けます。

その負担は1日中積み重なり、肩凝り、腰痛、膝の痛みなどを引き起こします。

◎人間の体は、重力に対して垂直に立つとき最も効率的にエネルギーを使うようにできています。

しかし、頭や背骨がわずかに傾くと、支えるために余計な筋肉が常時働き続けます。

その負担は1日中積み重なり、肩こり・腰痛・膝の痛みなどを引き起こします。

運動不足が引き起こす姿勢の崩れ

1. 筋肉のアンバランス

使わない筋肉は急速に衰え、よく使う筋肉だけに負荷が集中します。

2. 骨格の歪み

筋肉の不均衡は骨格にねじれや傾きを生み、姿勢を維持できなくなります。

3. 内臓の圧迫や下垂

猫背や反り腰は内臓の位置を変え、消化や呼吸の機能を低下させます。

姿勢悪化が招く健康リスク

– 呼吸が浅くなり酸素不足に

– 消化不良や便秘の慢性化

– 血流・リンパ流の停滞によるむくみや冷え

– 自律神経の乱れによる倦怠感や不眠

まとめ

姿勢は「見た目の美しさ」だけでなく、全身の健康の土台です。

運動不足で重力に負けた姿勢になると、全身に連鎖的な不調が広がります。

だからこそ、筋肉を使い、姿勢保持力を保つことは病気予防の第一歩なのです。

【筋肉バランス】現代人が崩れやすい理由

「便利さの代償は、あなたの筋肉を静かに眠らせていく。」

現代社会の生活習慣は、使わない筋肉を増やし、

筋肉バランスを崩すことで姿勢や健康を脅かします。

エレベーター・エスカレーター・車移動、そしてパソコンやスマホを長時間使う生活は、

体の一部しか動かさない時間を増やします。

その結果、必要な筋肉が使われなくなり、衰え始めます。

なぜ筋肉バランスが崩れるのか

人間の体は、全身の筋肉が協力し合って動く「連動性」を前提に作られています。

しかし現代の生活では、よく使う筋肉(手首や指、前かがみ姿勢で使う首や肩の一部)と、

ほとんど使わない筋肉(背中・お尻・太もも・腹筋)がはっきり分かれてしまいます。

筋肉アンバランスが引き起こす悪循環

1. 骨格の歪み

左右や前後の筋肉の力が不均等になることで、骨盤や背骨が歪みます。

2. 内臓の位置変化

骨格の歪みが内臓を押し下げ、消化・代謝機能が低下します。

3. 姿勢保持力の低下

使わない筋肉が眠ったままだと、正しい姿勢を保つのが困難になります。

特に衰えやすい筋肉の例

– 広背筋(背中を反らす動きに必要)

– 大臀筋(骨盤の安定に必要)

– 腹横筋・腹斜筋(体幹の安定に必要)

– 僧帽筋下部(肩甲骨を引き下げて正しい姿勢を保つ)

これらは日常生活の中で意識しなければほぼ使われず、運動不足が続くと急速に弱っていきます。

まとめ

筋肉バランスの崩れは、体全体の歪みと機能低下を引き起こします。

便利な生活は同時に「筋肉を使わない生活」でもあることを意識し、

意図的に全身を動かす習慣を取り入れることが、健康維持と病気予防の鍵になります。

【解消法】眠っている筋肉を目覚めさせよう

「眠っている筋肉は、ほんの少しの刺激で再び動き出す。」

運動不足解消の鍵は、眠っている筋肉を目覚めさせ、全身の筋肉バランスを整えることです。

筋肉は加齢だけでなく、使わないことで急速に衰えます。

しかし逆に、軽い刺激を与えるだけで機能を取り戻す能力を持っています。

だからこそ、日常の中で意識的に動かす習慣が必要です。

解消法の基本は「まんべんなく動かす」こと

運動不足を解消するためには、特定の部位だけを鍛えるのではなく、

全身の筋肉をまんべんなく使うことが大切です。

– 前後・左右・回旋といった多方向の動き

– 関節の可動域を広げるストレッチ

– 体幹を安定させるコアトレーニング

これらを組み合わせることで、姿勢保持力も内臓の働きも改善されます。

眠っている筋肉を目覚めさせるエクササイズ例

1. 肩甲骨ほぐし(肩や背中の可動域を広げる)

2. スクワット(下半身・体幹の同時強化)

3. ねじりストレッチ(体幹の柔軟性を高め内臓を活性化)

4. つま先立ち運動(ふくらはぎの筋肉ポンプを刺激)

これらは短時間でも毎日続けることで効果を実感できます。

運動不足解消で得られる健康効果

– 姿勢改善による肩こり・腰痛の軽減

– 内臓機能の向上による消化・代謝改善

– 血流促進による冷え・むくみの改善

– 自律神経が整い、睡眠の質向上

まとめ

運動不足によって眠っていた筋肉が目覚めると、姿勢が自然に整い、内臓や血流の働きまで改善します。

筋肉は使えば必ず応えてくれる──これは年齢に関係なく誰にでも当てはまる事実です。

今日から少しずつ、全身を動かす習慣を始めてみましょう。

私がお伝えする、ヒーリングや健康情報を詳しくお知りになりたい方はこちらまでお問合せお願いします。

関連記事一覧

「膝の痛みは“膝だけ”の問題じゃない──体全体を整えて楽にな...

内側を整えると外側も整う|人生がうまくいかない理由と心と体の...

紫外線は夏だけじゃなかった──冬の体が疲れる本当の理由

「食べているのに栄養不足」50代女性に増える隠れ栄養不足の真...

肩こりは心の使いすぎ──瞑想と血流でめぐりを整えるセルフケア

絵本は大人の再起動ボタン──物語の力に見る、想像力と癒しの世...

更年期で脳機能は低下する?心と脳の違いと50代からの整え方