足の健康が寿命を決める?歩かないリスクと血流改善で老化を防ぐ方法

わたし渡邉登代美は25年前に4度の手術後、半分寝たきりになった時に栄養不足と毒の溜まりすぎが病気の原因だったことを知りました。

その後元気になり、健康アドバイザーとして24年、たくさんの人に関わっていく中で、健康に良いツールのサプリメント、抜けない水素水、波動療法、

運動療法、心理学療法、ヒーリングに出会いながら、時にはアメリカまで行って勉強しました。

そして健康は一つの角度からだけでなく、様々な角度からのアプローチが必要と気づきました。

真の健康は心の健康、体の健康、魂の健康が揃ってこそだと思い、その大切さ、そのことを伝えるべくブログを書いています。

ですのでわたしのブログは心の健康、体の健康、魂の健康をテーマに書いています。

足は“第2の心臓”──血流改善は健康維持のカギ

冷たい足先は、あなたの命が発する“最初のかすかな悲鳴”かもしれません。

足の健康を軽視すると、全身の血流が滞り、免疫力や代謝の低下を招きます。

とくに「ふくらはぎポンプ」が衰えると、血流改善どころか、老化へのアクセルを踏んでしまうのです。

改善どころか、老化へのアクセルを踏んでしまうのです。

こんな言葉があります。

人は足から死んでいくという

1.足は第2の心臓、動かさなければ命の流れも止まる

2.健康を失うとき、足から静かにそのサインが始まる

3.冷えた足は体全体のSOS。温めるのは命を守ること

4.歩かなくなった瞬間、老化は急加速する

5.足裏のツボが命のスイッチ。押すか放置か、選ぶのは自分

6.足が疲れているなら、体も心も疲れている証拠

7.歩くたび、足は全身の健康を支える

8.立ち上がる力を失うとき、人は人生の活力を失う

9.血液は足から。止まれば健康も止まる

10.足を労わる時間が、未来の自分を守る時間

足、大事ですよね。

「最近、足が冷える」「むくみが取れない」「なんだかだるい」

──そんな小さな違和感は、実は“足からのサイン”かもしれません。

足は、心臓から一番遠く、重力に逆らって血液を押し上げるために、

ふくらはぎの筋肉がポンプの役割を果たしています。

つまり、足は“第2の心臓”。このふくらはぎポンプが働かなくなると、

血流が滞り、老廃物が溜まり、冷えやむくみが慢性化してしまうのです。

血流が悪くなると、酸素や栄養が体のすみずみに行き届かず、

免疫力の低下、内臓の不調、肌荒れ、さらにはメンタルの不安定さにもつながります。

冷え性や足のだるさを「年齢のせい」と片付けてしまうのは、もったいないことなのです。

では、どうすれば足の血流を改善できるのでしょうか?

答えはシンプルです。

「足を動かす」こと。

たとえば、椅子に座ったままできる「かかと上げ・下げ運動」や、

1分間のふくらはぎマッサージでも十分効果があります。

また、足湯やレッグウォーマーで足元を温めるだけでも、巡りは大きく変わります。

足元のケアは、今日からすぐに始められます。

命の流れを止めないために──まずは、あなたの足に意識を向けてみませんか?

歩かないリスクが老化を加速させる

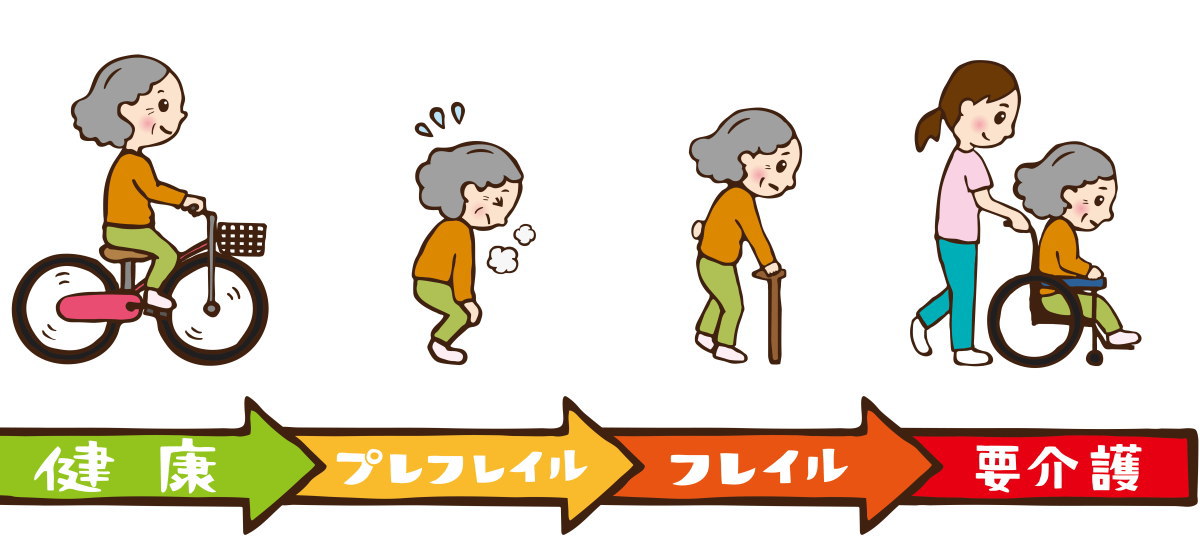

今日、あなたが歩くか歩かないか。それが5年後の“寝たきりリスク”を分けます。

歩行習慣を失うことは、足の筋肉低下だけでなく、全身の衰えと健康寿命の短縮につながります。

歩かないリスクは想像以上に深刻で、老化を一気に加速させてしまうのです。

「最近、あまり歩いていないな」──そんな日が続いていませんか?

実は、歩かない生活は想像以上にリスクを伴います。

歩くことをやめた瞬間から、私たちの足は筋肉を失いはじめ、やがて骨密度の低下、

バランス感覚の喪失、そして転倒・骨折という悪循環へと進んでいきます。

とくに下半身の筋肉は、使わないと年齢に関係なくあっという間に衰えてしまいます。

これは「サルコペニア」と呼ばれ、

筋肉低下とともに体力・代謝も落ち、生活の質(QOL)にも大きく関わります。

また、歩く刺激が減ることで脳への血流も低下し、認知症リスクも高まるといわれています。

では、どれくらい歩けばよいのでしょうか。

目安としては、1日3,000〜5,000歩。

買い物ついでに遠回りしたり、エレベーターを使わずに階段を選んだり

──小さな積み重ねで十分です。

歩数計アプリを活用してモチベーションを保つのもおすすめです。

歩行習慣を取り戻すことは、今すぐ始められる「老化対策」です。

今日の一歩が、5年後の自由な暮らしを支えるのです。

あなたの足には、未来を変える力があります。

足の冷え・むくみは“健康と心”の赤信号

その足の冷え、見過ごさないで。からだの奥から“助けて”と叫んでいるかもしれません。

足の冷えやむくみは、血流不良や自律神経の乱れによって起こる体のSOSです。

放置すれば全身の不調や心の不安定さにまでつながるため、

早めの冷え対策と足のむくみ改善がとても重要です。

「足がいつも冷たくて、夜なかなか眠れない」──そんな声をよく耳にします。

足の冷えやむくみは、単なる末端のトラブルではなく、体全体がバランスを崩しているサインなのです。

血流不良が起こると、末端まで血液が届かず、熱も栄養も運ばれなくなります。

その結果、内臓機能の低下、代謝の悪化、肌荒れ、不眠、そして気分の落ち込みなど、

心身にさまざまな影響が現れます。

とくに更年期の女性にとっては、自律神経の乱れによる冷えが強く出やすい時期。

足元の違和感を見逃してはいけません。

では、どんな冷え対策が効果的なのでしょうか。

まずは「足を温めること」。

足湯、レッグウォーマー、湯たんぽなどは、手軽にできる血流促進法です。

さらに、足裏を押したり、足の指を開いたりするだけでも、滞った血の巡りを取り戻す手助けになります。

むくみには、軽いストレッチや、脚を心臓より高くして休むのが効果的です。

日中の座りっぱなしや立ちっぱなしを避け、こまめに足を動かしましょう。

足元を温め、血を巡らせることは、心をほぐし、自律神経を整えることにもつながります。

冷えた足がほんのり温まったとき、そのぬくもりは心にも届くはずです。

足を鍛えることは未来の自分を守ること

“自分の足で人生を歩ききる”──その未来は、今日5分の積み重ねでつくられます。

筋肉低下が進めば、転倒や寝たきりのリスクが高まり、健康寿命を縮めてしまいます。

だからこそ、足を鍛える方法を日常に取り入れて、

下半身の筋力維持に取り組むことが、自分の未来を守る最善策なのです。

年齢とともに、体力の衰えを感じることが増えてきます。

でもそれは、「老い」ではなく「筋肉の減少」が原因かもしれません。

特に下半身──太ももやふくらはぎ、お尻の筋肉が衰えると、歩く、立ち上がる、

階段を上がるといった日常動作が一気に負担になります。

筋肉が落ちると、骨への刺激も減り、骨密度が低下。

転倒・骨折のリスクが上がり、そのまま寝たきり生活へとつながってしまうケースも少なくありません。

ですが逆に言えば、足を鍛えることは「健康寿命をのばす力」そのものでもあるのです。

それには歪みをなおしてストレッチがお勧めです。

また運動が苦手でも、簡単な足の筋トレからやるのも良いです。

たとえば、椅子に座ったままの「かかと上げ・つま先上げ運動」、壁に手をついての「簡易スクワット」、

寝たままの「足パタパタ体操」など、どれも1日5分でできるものばかり。

大切なのは「毎日続けること」です。

それから凄いものがあります。

15分座って足を載せているだけで12000歩歩いたのと同じ機能になり、

深部体温が0.3度も上がり、骨を強化、筋肉を作るマッサージ治療器があります。

何といっても縦の高速振動が効果を上げる特徴です。

コスパも良くとても便利で良いものです。

気になる方はこちらまでお問合せください。

筋肉は、年齢に関係なく鍛え直せる“生きた組織”です。

いくつになっても、遅すぎることはありません。

足の筋力を保つことは、ただ歩く力を守るだけではなく、

「自分らしく生きる力」を守ることにつながっているのです。

立ち上がって生きていくためにも足の健康を守りましょう。

私がお伝えする、ヒーリングや健康情報を詳しくお知りになりたい方はこちらまでお問合せお願いします。

関連記事一覧

「肌は内臓の鏡」──酸化ストレスと臓器トラブルが教える美肌の...

股関節の痛みは心のサイン──前に進めないとき、体が教えてくれ...

膝の痛みは心のサイン? しなやかさを取り戻すための“癒しの心...

サプリメントで痔が治った!冷え・栄養不足・ストレスの意外な関...

心を癒せば眠りは深くなる──不眠症改善のための感情ケア

顎関節症の痛みは“心”から軽くする ──女性に多い原因と更年...

「隠れ脱水に要注意!水不足が招く病気と水分補給の正しい習慣」