経皮毒とは?経皮吸収・経口吸収・粘膜吸収の違いと日用品の有害化学物質リスク

わたし渡邉登代美は25年前に4度の手術後、半分寝たきりになった時に栄養不足と毒の溜まりすぎが病気の原因だったことを知りました。

その後元気になり、健康アドバイザーとして24年、たくさんの人に関わっていく中で、健康に良いツールのサプリメント、抜けない水素水、波動療法、

運動療法、心理学療法、ヒーリングに出会いながら、時にはアメリカまで行って勉強しました。

そして健康は一つの角度からだけでなく、様々な角度からのアプローチが必要と気づきました。

真の健康は心の健康、体の健康、魂の健康が揃ってこそだと思い、その大切さ、そのことを伝えるべくブログを書いています。

ですのでわたしのブログは心の健康、体の健康、魂の健康をテーマに書いています。

経皮毒とは?

「口からではなく、肌から静かに体内に入る“見えない脅威”。あなたは気づいていますか?」

経皮毒とは、皮膚から体内に吸収される有害化学物質が蓄積し、

健康に悪影響を及ぼすとされる現象のことです。

特に日用品や化粧品、洗剤などに含まれる化学物質が経皮吸収されることで、

知らず知らずのうちに私たちの身体に“毒”が入り込む可能性があると指摘されています。

❖ 経皮毒という言葉の意味とは?

「経皮毒(けいひどく)」とは、皮膚を通じて体内に吸収された化学物質が、

体の中で“毒”として作用する可能性があるという考え方です。

医療・科学の分野ではまだ議論があるものの、自然派志向やオーガニック志向の人々の間では、

健康を守るために非常に重要な概念として捉えられています。

❖ なぜ「毒」と呼ばれるのか?

私たちの身体は、本来、肝臓や腎臓などの臓器が毒素(有害物質)を

代謝・排出する仕組みを備えています。

しかし、経皮吸収された化学物質の中には、「脂溶性(油に溶ける性質)」を持つものが多く、

これらは体内の脂肪組織に蓄積されやすく、排出されにくいのが特徴です。

代表例としては:

– 合成香料

– 合成界面活性剤

– 防腐剤(パラベン)

– 着色料、漂白剤 など

これらは毎日少しずつ吸収され、長期的な健康被害を引き起こす可能性があると危惧されています。

❖ 経皮毒が注目される背景とは?

近年、以下のような不調や疾患との関連が注目されています:

– 慢性的な肌荒れやアトピーの悪化

– ホルモンバランスの乱れ

– 不妊症や子どもの発達障害との関係性

– 化学物質過敏症やアレルギーの増加

こうした背景から、「日用品の見直し」「オーガニックへの転換」が

健康意識の高い人たちの間で進んでいます。

❖ 賛否両論ある“経皮毒”の存在

一部の科学者や医療関係者からは、「経皮毒は科学的根拠が不十分」との指摘もあります。

しかし、反対に「実際に体調が改善した」「子どものアトピーが軽くなった」という

経験談や体験ベースの声も非常に多いのが事実です。

信じるかどうかは人それぞれですが、重要なのは「知ったうえで選ぶ」という姿勢。

自分の体を守るために、情報を味方にすることが求められています。

まとめ|第1章のポイント

– 経皮毒とは、皮膚から体内に入った化学物質が“毒”となる現象

– 脂溶性の有害成分は体に蓄積されやすく、排出されにくい

– 日用品や化粧品に含まれる成分を見直すことが第一歩

経皮吸収とは?

「“皮膚はバリア”という常識が、実は危ういとしたら…?」

経皮吸収とは、皮膚を通じて化学物質や成分が

体内へと取り込まれるプロセスを指します。

化粧品、洗剤、日焼け止めなどに含まれる成分が、知らないうちに肌から吸収され、

血流に乗って全身に運ばれるリスクがあることをご存じでしょうか?

❖ 経皮吸収とは何か?その基本を理解しよう

経皮吸収とは、皮膚表面に触れた物質が、皮膚のバリア機能を突破して体内へ浸透する現象です。

多くの人が「肌は外界から守ってくれるバリア」と考えていますが、

特定の条件下ではそのバリアは意外と脆弱です。

たとえば:

– 脂溶性(油に溶ける性質)の物質

– 分子量が小さい成分

– 界面活性剤によってバリア機能が壊された肌

こういった条件下では、化学物質は皮膚の奥まで入り込み、毛細血管から体内に取り込まれます。

❖ 皮膚の構造と吸収のルート

皮膚は大きく3つの層に分かれています:

1. 表皮(角質層を含む):バリア機能の要

2. 真皮:血管や神経が通る層

3. 皮下組織:脂肪が多いクッション部分

通常、角質層(表皮の最上部)が外部の異物を防ぐ役割を果たしていますが、

界面活性剤などの刺激物によって角質層が破壊されると、化学物質の浸透が急速に進みます。

吸収ルートは主に以下の3つ:

– 経細胞ルート:細胞を通って吸収される

– 細胞間ルート:細胞のすき間を通って吸収される

– 付属器官ルート:毛穴や汗腺などから吸収される

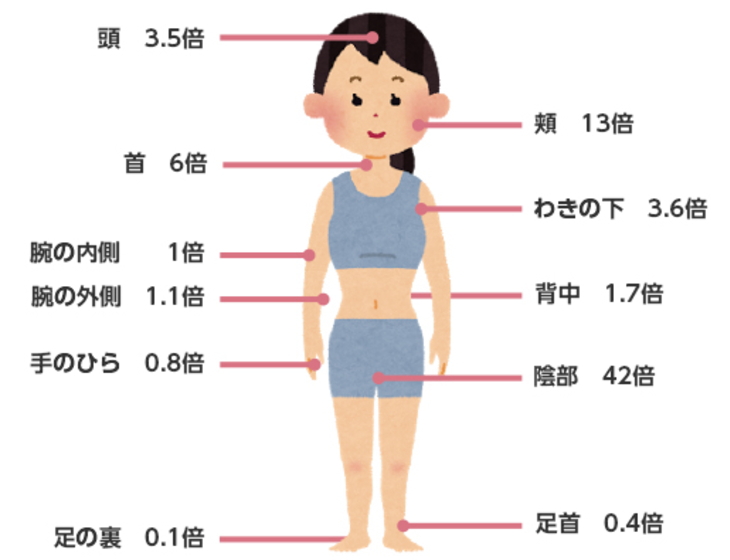

❖ 部位によって違う!経皮吸収率の驚くべき差

皮膚の厚さや構造は、身体の部位によって異なります。

そのため、経皮吸収率も部位によって大きく変化します。

有名なデータ(※成人の前腕内側を1としたときの比較):

部位 吸収率(目安)

頭皮 約3.5倍

顔(頬) 約13倍

陰部(粘膜まわり) 約40倍

背中 約1.7倍

足裏 約0.1倍

特に粘膜まわりや目の周囲、顔などは吸収率が非常に高く、経皮毒リスクも高まります。

日用品や化粧品を使う際には、使用部位にも注意が必要です。

❖ 経皮吸収された化学物質はどうなる?

経皮吸収の最大の特徴は、「肝臓を通らずに全身を巡る」という点です。

通常、経口摂取された物質は胃腸→肝臓で代謝されてから全身に送られますが、

経皮吸収された成分は直接血流に乗って各臓器へ運ばれます。

つまり:

– 解毒・代謝されにくい

– 脂肪組織に蓄積されやすい

– 慢性的な影響を及ぼしやすい

これが、経皮毒という考え方が問題視される理由です。

まとめ|第2章のポイント

– 経皮吸収とは、皮膚から体内に物質が取り込まれるプロセス

– 吸収されやすい条件:脂溶性・小分子・バリア破壊

– 部位によって吸収率が大きく異なり、特に粘膜まわりは高リスク

– 経皮吸収された成分は解毒されにくく、体内に蓄積されやすい

経口吸収・粘膜吸収との違いとは?

「同じ“吸収”でも体への影響はまったく違う。知って選ぶ、それが予防の第一歩。」

経皮吸収・経口吸収・粘膜吸収は、いずれも化学物質が体内に入る吸収ルートですが、

それぞれ吸収率・通過経路・体への影響が大きく異なります。

特に経皮毒のリスクを考える上で、これらの違いを知ることはとても重要です。

❖ 吸収経路には大きく3種類ある

人の身体に化学物質が取り込まれるルートは、大きく分けて以下の3つです:

吸収経路 説明 特徴

経口吸収 飲食物を通じて口から吸収される 胃腸→肝臓で代謝される

粘膜吸収 鼻・口腔・性器などの粘膜から吸収される 吸収率が非常に高い

経皮吸収 皮膚から吸収される 肝臓を通らず直接血流に入る

それぞれの違いを理解することで、

どの吸収経路がどれだけ体に負担をかけるのかを判断できるようになります。

❖ 経口吸収:飲食による最も一般的な吸収ルート

経口吸収は、食べたり飲んだりしたものが胃や小腸から吸収されるルートです。

この経路の特徴は、「肝臓で代謝(解毒)される」という点です(=初回通過効果と呼ばれます)。

– 肝臓が“フィルター”の役割を果たす

– ある程度の有害物質はここで分解・排出される

そのため、体内にそのまま届く量は減少します。

ただし、大量摂取や慢性的な摂取があれば影響は出てきます。

❖ 粘膜吸収:吸収率が極めて高く、即効性あり

粘膜は皮膚とは異なり、バリア機能がほとんど存在しない組織です。

そのため、化学物質が瞬時に体内に取り込まれる特徴があります。

たとえば:

– 喫煙のニコチン:口腔粘膜から即吸収

– 点鼻薬や点眼薬:鼻粘膜・結膜から即作用

– 性感染症:性器の粘膜を通じて感染(吸収の裏返し)

このように、吸収率は皮膚よりも10〜40倍高いとも言われ、

経皮毒と同様、化学物質の侵入経路として警戒されるべきです。

❖ 経皮吸収:バリアを越えれば“ノーガード”で全身へ

第2章で説明したように、経皮吸収は一見バリアがあるようで、

実際には界面活性剤や脂溶性成分によって浸透が可能です。

しかも、経皮吸収された化学物質は肝臓を通過せず、血管に直接取り込まれて全身に運ばれるため、

代謝や解毒がされにくいという重大な特徴があります。

つまり、同じ量の物質を取り込んだとしても:

– 経口吸収 → 肝臓で代謝される

– 経皮吸収 → 代謝されず全身へまわる

この違いが、経皮毒のリスクの高さにつながっているのです。

❖ まとめ:3つの吸収ルートのリスク比較

吸収経路 バリア性 吸収率 解毒の有無 リスク

経口吸収 高(胃腸) 中 肝臓で代謝 比較的低リスク

粘膜吸収 ほぼなし 非常に高い ほぼ解毒なし 高リスク

経皮吸収 角質層で防御 中~高 解毒されにくい 長期蓄積による慢性リスクが高い

第3章のポイントまとめ

– 吸収経路には経口・粘膜・経皮の3種類がある

– 経皮吸収と粘膜吸収は肝臓を通らず、体内へ直接届くため解毒されにくい

– 粘膜の吸収率は特に高く、経皮毒の観点でも注意が必要

– 日用品・化粧品を選ぶ際は、使用部位と成分を意識することが重要

日用品に氾濫する有害化学物質

「毎日使っている“アレ”が、あなたの肌を通して身体をむしばむ。」

私たちが毎日使っている日用品――シャンプー、ボディソープ、歯磨き粉、洗剤、柔軟剤、

化粧品などには、経皮毒の原因となる有害化学物質が数多く含まれています。

知らず知らずのうちに肌から吸収され、体内に蓄積するリスクを見逃してはいけません。

❖ 経皮毒リスクのある「日用品」の代表例

現代の生活では、以下のような日用品が毎日のように使われています:

– シャンプー・リンス・ボディソープ

– ハンドソープ・除菌ジェル

– 化粧品・日焼け止め・ファンデーション

– 歯磨き粉・マウスウォッシュ

– 合成洗剤・柔軟剤・芳香剤

– ベビー用品・紙おむつ・おしりふき

これらの製品の多くに、合成界面活性剤・防腐剤・香料・着色料・シリコンなど、

肌や粘膜から吸収される有害物質が含まれています。

❖ 特に注意したい化学物質リスト

以下は、経皮毒の原因になり得るとされる代表的な化学物質です:

成分名 主な用途 健康リスク例

合成界面活性剤(SLS/SLES) 洗浄剤(シャンプー・洗剤など) バリア破壊・アレルギー・発がん性

パラベン類(メチルパラベンなど) 防腐剤 ホルモン撹乱・アレルギー

フタル酸エステル(DEPなど) 香料の固定剤・可塑剤 生殖毒性・内分泌攪乱

トリクロサン 抗菌剤(歯磨き粉・石けん) 肝臓毒性・甲状腺機能低下

合成香料・着色料 匂いや色をつける目的 化学物質過敏症・アレルギー反応

紫外線吸収剤(オキシベンゾンなど) 日焼け止め ホルモン撹乱・経皮吸収性高

◎これらは微量でも毎日使用することで蓄積され、

特に子どもや妊婦への影響が深刻になる可能性があると言われています。

❖ 香り=安心? 柔軟剤や芳香剤の落とし穴

最近では「香りでリラックス」「良い香りでおもてなし」などの

キャッチフレーズで売られている柔軟剤・芳香剤が人気です。

しかし、その**香りの正体は“合成香料”**であることがほとんど。

合成香料は数十~数百種類の化学成分のブレンドで作られており、

成分の詳細は「企業秘密」として公開されないことが多いのです。

つまり、何が含まれているかわからない=経皮毒のリスクを把握できないということでもあります。

❖ なぜこれらの化学物質が使われ続けるのか?

– 製品の安定性を高める(腐らない、泡立ちが良い)

– コストを下げられる(天然成分より安価)

– 消費者の好みに合わせやすい(香り・使用感)

このような**「製造・販売側の都合」**が背景にあります。

しかし、私たちの健康を最優先に考えるなら、“便利さ”より“安全性”を重視すべき時代に来ているのではないでしょうか。

❖ 経皮毒から身を守るための第一歩

まずできることは、成分表示を見るクセをつけること。

パッケージの裏にある「成分表」を見て、以下のような言葉があれば注意が必要です:

– ラウリル硫酸Na/ラウレス硫酸Na

– メチルパラベン/プロピルパラベン

– 香料(とだけ書かれている)

– PEG/PPGで始まる成分

– ○○ベンゾン(紫外線吸収剤)

避けられるものは避け、無添加・オーガニック・天然由来の製品に少しずつ切り替えていくことで、

経皮毒リスクを減らすことができます。

◎わたしは入れてしまったものを出すための栄養補強、解毒、水に関してもたくさん情報を持っています。

◎ですが毎日使うものは、できるだけ避けられるものは避けたほうが良いです。

◎わたしはこれらに関してもスマホをかざすだけで、成分がはっきりわかり

なんと、解決策迄提示できる無料のアプリを入手しました。

ご関心のある方はこちらまでお問合せお願いします。

第4章のまとめ

– 日用品には、経皮毒を引き起こす有害化学物質が多数含まれている

– 合成界面活性剤・パラベン・香料などが要注意成分

– 香りの正体=不明な合成化学物質のブレンド

– 裏面表示を確認する習慣が、自分と家族を守る第一歩

私がお伝えする、ヒーリングや健康情報を詳しくお知りになりたい方はこちらまでお問合せお願いします。

関連記事一覧

「安定を求めすぎると人生が止まる──運気アップエネルギーの流...

50代女性に静かに広がるオーバードーズ──更年期と薬依存の本...

更年期と免疫力の深い関係|免疫力を上げる方法で症状を軽くする

もう“年齢のせい”にしない。更年期や生理不順を軽くするホルモ...

50代から始めるデトックス|体・心・人間関係を軽くする毒出し...

炎症対策、あなたなら何する? ──その不調、年齢ではなく「慢...

絵本は大人の再起動ボタン──物語の力に見る、想像力と癒しの世...