化学物質過敏症とは?原因・症状・対処法を徹底解説【香害・シックハウスとの違いも】

わたし渡邉登代美は25年前に4度の手術後、半分寝たきりになった時に栄養不足と毒の溜まりすぎが病気の原因だったことを知りました。

その後元気になり、健康アドバイザーとして24年、たくさんの人に関わっていく中で、健康に良いツールのサプリメント、抜けない水素水、波動療法、

運動療法、心理学療法、ヒーリングに出会いながら、時にはアメリカまで行って勉強しました。

そして健康は一つの角度からだけでなく、様々な角度からのアプローチが必要と気づきました。

真の健康は心の健康、体の健康、魂の健康が揃ってこそだと思い、その大切さ、そのことを伝えるべくブログを書いています。

ですのでわたしのブログは心の健康、体の健康、魂の健康をテーマに書いています。

化学物質過敏症とは?【MCS・IEIの定義と有病率】

「“気のせい”じゃない。その不調には名前がありました。」

化学物質過敏症とは、柔軟剤や香料、建材、農薬など日常生活にあふれる化学物質に反応して

頭痛や倦怠感、めまい、不眠など多彩な症状を引き起こす病気で、

MCS(Multiple Chemical Sensitivity)やIEI(本態性環境不耐症)とも呼ばれています。

かつては「気のせいではないか」「精神的な問題では?」と片づけられがちだった化学物質過敏症ですが、

近年は国内外で研究が進み、環境医学や公衆衛生の領域でも取り上げられるようになってきました。

シックハウス症候群との違いとしてよく比較されます。

シックハウスは新築住宅や建材に含まれる揮発性有機化合物に反応するケースが多いのに対し、

化学物質過敏症は建材だけでなく柔軟剤、香水、殺虫剤など幅広い物質で症状が誘発されます。

つまり、より生活全般に影響を及ぼす点が特徴です。

有病率についても議論があります。

厚生労働省の調査では100万人規模と推計されていますが、

ある医師の調査では「13人に1人」、つまり約1000万人が発症している可能性があるともいわれています。

これは花粉症や糖尿病に匹敵する規模であり、もはや「珍しい病気」とは言えません。

なぜ今、患者が増えているのでしょうか。

背景には、日用品に使われる化学物質の多様化があります。

特に「香害」と呼ばれる問題が象徴的です。

柔軟剤や消臭スプレーなど、強い香りを持つ製品が日常的に使われるようになり、

それが周囲の人の体調に影響を与える事例が増えています。

「便利」「清潔」「良い香り」といった価値観の裏側に、見えない健康リスクが潜んでいる。

そう考えると、化学物質過敏症は私たち一人ひとりに

無関係ではいられない身近なテーマであることがわかります。

化学物質過敏症の原因【香害・柔軟剤・ストレスとの関係】

「毎日の暮らしに潜む見えないリスク――その正体に気づいていますか?」

化学物質過敏症の原因は、柔軟剤や洗剤に含まれる香料、農薬や殺虫剤、

シックハウスの建材などの化学物質への曝露がきっかけとなり、

さらに自律神経の乱れやストレスが重なることで症状を引き起こすと考えられています。

化学物質過敏症は「ある日突然、発症した」という人も少なくありません。

典型的なのは、大量の化学物質に一度曝露された後、

わずかな量でも体が過敏に反応してしまう「感作」と呼ばれる状態です。

たとえば、新築住宅に入居して建材や接着剤のにおいにさらされた後、

柔軟剤や香水のわずかな香りでも頭痛やめまいを起こすようになる、というケースがあります。

原因物質は非常に多岐にわたります。代表的なものは、以下のような日常品です。

– 柔軟剤・洗剤・消臭スプレーなどの香料

– ヘアスプレーや香水などの化粧品

– 農薬や除草剤、殺虫剤

– 接着剤・塗料などの建材に含まれる揮発性有機化合物

こうした物質は、私たちの暮らしを便利に快適にするために使われていますが、

同時に体に負担をかける可能性も秘めています。

さらに見逃せないのが、ストレスや自律神経の乱れです。

精神的な負荷や生活リズムの乱れは、体の防御反応を過敏にし、

化学物質に対して敏感になりやすい状況をつくります。

「心の問題」ではなく「心身相関」として理解すると、原因の複雑さが見えてきます。

一方で、医学的にはまだ「なぜ発症するのか」の詳細なメカニズムは解明されていません。

そのため、化学物質過敏症は「科学的に証明されていない」との指摘もありますが、

実際に苦しんでいる人が増えていることは事実です。

わたしの周りにもいらっしゃいます。

その方は除草剤が原因で、そのため、

春と秋はこちらの家、秋と冬には自宅に戻るという生活をするほどでした。

原因は「化学物質そのもの」ですが、「体の受け止め方」にも個人差がでて、苦しむ方がいます。

私たちの暮らし方、心身の状態、そして社会全体の化学物質の使い方が、発症に直結しているのですね。

化学物質過敏症の症状【頭痛・不眠・アレルギーとの違い】

「突然のめまい、止まらない倦怠感。それは体が発するSOSかもしれません。」

化学物質過敏症の症状には、

頭痛やめまい、吐き気、倦怠感、呼吸困難といった身体的反応に加え、

不眠やうつ、集中力低下などの精神神経症状があり、

花粉症やアレルギーと混同されることも少なくありません。

化学物質過敏症の症状は非常に多彩です。

ある人は「強い柔軟剤の香りをかいだ瞬間に頭痛が始まる」と言い、

別の人は「新しい家具のにおいでめまいや吐き気に襲われる」と語ります。

症状があまりに幅広いため、一見すると別の病気に見えることも多いのです。

代表的な身体症状には次のようなものがあります。

– 頭痛や片頭痛

– めまい、ふらつき

– 息苦しさ、咳、動悸

– 吐き気、消化器系の不調

– 慢性的な倦怠感

さらに、精神神経系の症状も見逃せません。

– 夜眠れない(不眠)

– 集中力が続かない

– 気分の落ち込みやうつ状態

– 不安感やイライラ

これらは「自律神経の乱れ」と深く関係しており、心身両面に影響を及ぼします。

化学物質過敏症は、アレルギーや花粉症とよく比較されます。

両者とも外部の物質に対する反応ですが、

アレルギーは免疫反応による炎症が中心であるのに対し、

化学物質過敏症は微量の化学物質に過敏に反応する体質変化が特徴です。

この違いを理解しておくと、誤解が少なくなります。

また、症状には個人差が大きいという特徴があります。

同じ柔軟剤の香りでも「全く平気な人」と「動けなくなる人」がいるのはそのためです。

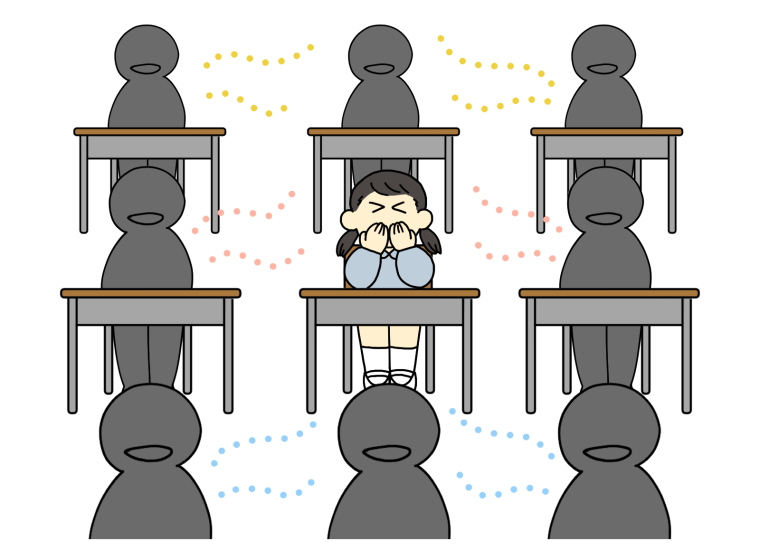

だからこそ、周囲の人から理解を得るのが難しく、

「わがまま」「気のせい」と誤解されることも少なくありません。

しかし、症状は確かに存在し、生活に大きな制約をもたらします。

外出や人付き合いが困難になる人もおり、仕事や家庭生活に支障をきたすケースも増えています。

化学物質過敏症の症状は体からの「もう限界です」というサイン。

見過ごさず、早めに環境や生活習慣を見直すことが大切です。

化学物質過敏症の対処法と改善策【無香料・自然派生活の工夫】

「小さな選択が、大きな安心へ。今日から始められる暮らしの知恵。」

化学物質過敏症の対処法は、

原因となる柔軟剤や香料などの化学物質を避けることが基本であり、

無香料の日用品や自然派製品を選ぶこと、換気や空気清浄機を活用すること、

さらに周囲の理解を得ることが改善の大きな鍵になります。

化学物質過敏症に「これを飲めば治る」という特効薬は存在しません。

そのため、日常生活の工夫が最大の対処法となります。

まず大切なのは、原因物質を避けること。

自分が反応する製品や環境を把握し、できるだけ距離を置くことが第一歩です。

– 日用品の見直し:柔軟剤や洗剤、化粧品は「無香料」「自然派」「低刺激」のものを選ぶ

– 衣類や寝具:新品は一度洗ってから使う

– 掃除用品:合成香料入りのスプレーは避ける

◎わたしは現在、まったく化学のものが入っていないシャンプー、コンディショナー、ボディシャンプーを

使っています。

夫は体の痒みがあったのがなくなりました。

化粧品にも気をつけています。

日焼け止めも特に怖いですね。

次に、住環境の改善も有効です。

– 部屋をこまめに換気する

– 空気清浄機を利用する

– 建材や家具はできるだけ天然素材を選ぶ

わたしは、菌やウイルスも分解して酸素に変えますが、壁やカーテン、絨毯などについた

化学物質を酸素に変える、救急車にちゃんと入っていて、安全なものを扱っています。

これも化学物質過敏症の方には良いです。

さらに、生活習慣の見直しも重要です。

規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、ストレスをためない工夫が、

自律神経の安定につながり、化学物質への過敏反応を和らげることがあります。

やはり体が丈夫というか、元気ですと、化学物質過敏症にもなりにくいのではないかと思います。

野菜の中の栄養素が激減している昨今、

天然で純度が高く、組み合わせの良いサプリメントでの補強も必須だと思います。

また飲む水も免疫力が上がり、

体の中を攻撃するものを水に変える「ナノバブル水素水」もお勧めです。

そして忘れてはいけないのが、周囲の理解と協力です。

香り付き柔軟剤や制汗スプレーが苦手であることを、家族や職場の人に伝えるのは勇気がいりますが、

「お願い」することで生活がぐっと楽になるケースも多いのです。

最近では「香害」という言葉も広がりつつあり、社会的な認知も少しずつ進んできています。

医師や専門の相談窓口に頼ることも選択肢のひとつです。

根本的な治療は確立していませんが、

栄養指導や心理的サポートなどを通じて、症状が軽くなるケースも報告されています。

大切なのは、「完治」にこだわるよりも、

自分らしい生活の中で“改善”や“共存”を目指すこと。

小さな工夫の積み重ねが、やがて大きな安心と自由を取り戻す力になります。

私がお伝えする、ヒーリングや健康情報を詳しくお知りになりたい方はこちらまでお問合せお願いします。

関連記事一覧

その甘さ、脳が欲しがっているだけかも!脳と体に「本当に必要な...

肩をもむ前に知ってほしいこと──心・体・姿勢を整える本当の肩...

かかとがカサカサする原因は? 女性のかかとが訴えている体から...

更年期に良いサプリメントの条件|50代女性が本当に知るべき選...

自己コントロールができなくなった50代女性へ|心と体を整え直...

花粉症は体質改善で変わる|25年間再発していない私の実体験

絵本は大人の再起動ボタン──物語の力に見る、想像力と癒しの世...