日本のジェンダーギャップが世界最低レベルな理由──セクハラ・女性蔑視・無自覚な加害性

わたし渡邉登代美は25年前に4度の手術後、半分寝たきりになった時に栄養不足と毒の溜まりすぎが病気の原因だったことを知りました。

その後元気になり、健康アドバイザーとして24年、たくさんの人に関わっていく中で、健康に良いツールのサプリメント、抜けない水素水、波動療法、

運動療法、心理学療法、ヒーリングに出会いながら、時にはアメリカまで行って勉強しました。

そして健康は一つの角度からだけでなく、様々な角度からのアプローチが必要と気づきました。

真の健康は心の健康、体の健康、魂の健康が揃ってこそだと思い、その大切さ、そのことを伝えるべくブログを書いています。

ですのでわたしのブログは心の健康、体の健康、魂の健康をテーマに書いています。

【ぶつかり男とセクハラ問題】50代以上男性に潜む“無意識の加害性”

「それ、本当に気づいていないだけ? 無意識は“免罪符”にはなりません。」

セクハラや“ぶつかり男”といった行為が、

いま50代男性を中心に深刻な社会問題として浮かび上がっています。

テレビ番組で街中でインタビューをしながら、セクハラや女性に対する態度について

率直に問いかけている様子を目にしました。

その中で明らかになったのは、「50代以上の男性にセクハラが多い」という現実です。

街頭での検証でも、その傾向は隠しようのないほど露わになっていました。

実はわたしも昨年2024年冬出張で、大阪駅構内を歩いていたところ、

いかにもぶつかろうとして歩いてくる男性に気づき、よけました。

すると、よけられたからなのか、今度は転ばせようとして、足を引っかけてきました。

わたしはすぐさま、その男性に振り向きざま、文句を言いました。

すると相手も文句を言いながらも、わたしが先輩男性と一緒だったのに気が付いたのか、

逃げるように去っていきました。

その男性は60代から70代に見えました。

わたしもぶつかり男に遭遇するなんて、こんな人たくさんいるんだ。。

そう思うとがっかりしました。

なぜなら、わたしが見たテレビ番組は6年前の2018年だったからです。

6年後、わたしもこんなことがあるなんて。

被害者は予想以上に多いかもしれません。

作家・北原みのりさんが語った「ぶつかり男」の存在──

駅や街中で、わざと女性だけを狙ってぶつかってくる中年男性の話もありますが、

腹立たしいの何ものでもありません。

それが本当に存在するのだと知ったとき、「なんという暴力だろう」と感じざるをえませんでした。

セクハラにしても、ぶつかり男にしても、彼らはそれを“無意識”だと言い訳します。

「つい」「悪気はなかった」「そんなつもりじゃない」と。

でも、わたしが大阪で会った男性は、どうみても意識的でしたが。

実は意識的な、わざとの男性が多いとわたしは思います。

まあ“無意識”であることこそも、長年にわたる性差別の深さを物語っていると言えますが。

では、なぜ50代以上の男性にこのような行動が多いのでしょう。

ひとつは、育ってきた時代背景にあると感じます。

昭和の時代は、男が上、女は一歩引くという価値観が当たり前のように社会に根づいていました。

家庭でも学校でも、それに異を唱えることなく育てられてきた世代です。

その無自覚な優位感が、今もなお行動や態度ににじみ出ているのかもしれません。

もちろん、すべての50代以上男性がそうであるわけではありません。

でも、統計や社会の空気がそれを示している以上、私たち50代以上世代は、

「自分は関係ない」と切り捨てずに、自らを振り返る必要があるのではないでしょうか。

“ぶつかり男”のように、見えにくいかたちで行われる女性蔑視。

“セクハラ”のように、慣れや権威の中で許容されてきた行動。

それらがいま、ようやく表に出てきました。

社会が「おかしい」と声を上げ始めた今こそ、私たち一人ひとりが変わるべき時なのだと思います。

【なぜ日本のジェンダーギャップは世界最低?】根深い構造的課題

「誇り高き日本が、なぜ“性差別”で世界最下位なのか──

見ないふりは、もうできない。」

日本は世界のジェンダーギャップ指数で毎年ワーストクラス──

性別による格差と女性蔑視が、国際的にも問題視されています。

さて、ここで改めて問いかけてみたいのです。

「世界で日本が最も遅れていることは何か?」と。

それは紛れもなく、ジェンダーギャップだと私は感じています。

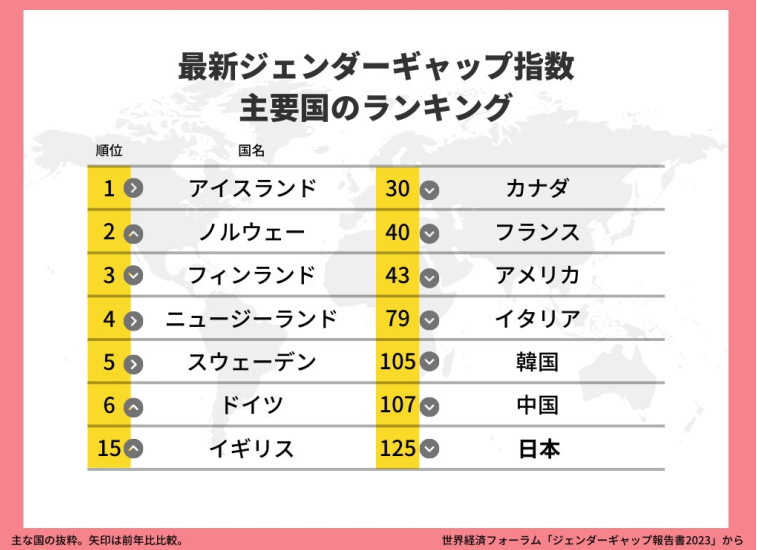

世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダーギャップ指数

(Global Gender Gap Index)において、日本は先進国の中でも際立って下位。

2024年には146カ国中118位という結果でした。もうずっとこんな感じですね。

政治、経済、教育、保健の各分野における男女格差を示すこの指標で、

日本はいつも下から数えたほうが早いのです。

なぜこんなにも、日本では性差による不平等が根強く残っているのでしょうか。

その理由のひとつに、構造的な社会背景があると思います。

私たちの国は、島国であり、単一民族で成り立ち、同調圧力が非常に強い社会です。

そうした風土の中では、「男はこう」「女はこう」といった固定的な性別役割が、

無意識のうちに深く刷り込まれてきました。

子どものころから「男の子なんだから泣かないの」「女の子はおしとやかに」

と言われ続け、大人になっても、職場や家庭でその役割を演じ続ける。

こうした性別による無言の縛りが、社会のあちこちにまだ残っているのです。

また、ドバイやシンガポールのように多様な人種が共存する国々では、

性別よりも「その人が何をできるか」に重きが置かれます。

けれど、日本ではまだまだ「男性=上」「女性=サポート役」という

古い構図が根づいているのが現実です。

ある女性経営者は、「島国であるがゆえに外の文化が入りづらく、

多様性が育たなかったのでは」と語っていました。

確かに、日本社会は“同じであること”をよしとする文化の中で、

変化や異質なものを避けてきた傾向があります。

その結果、職場での性差別、政治家による女性蔑視発言、家庭内での役割の偏り、

さまざまな場面でジェンダーギャップが固定化されてしまったのではないでしょうか。

そして忘れてはならないのが、

「無関心」もまた差別を支える力になってしまうということです。

「自分は関係ない」「そんなに深刻じゃない」と思っているうちは、きっと何も変わりません。

今こそ、私たちは自分の中の価値観を問い直す時なのです。

男女どちらかが優位に立つ時代はもう終わりました。

この国が、女性も男性も等しく尊重される社会になるためには、

ジェンダーギャップの現実を直視する勇気が必要です。

【義務教育から始めるジェンダー教育】女性蔑視の連鎖を断つには

「価値観は大人になってからじゃ遅い。“教えない責任”が次の加害者を生む。」

セクハラや女性蔑視をなくすには、

義務教育の段階からジェンダー平等について学ぶ“教育の再構築”が欠かせません。

2018年にみたテレビ番組の中で、ある女性の意見がとても印象に残ったことを覚えています。

「こういうことは、義務教育のうちから教えてほしい」。

そう語った彼女の表情は、心底からの願いのように見えました。

そうなんです。セクハラや女性蔑視といった問題は、

大人になってから「ダメ」と言われても、すでに感覚が染みついてしまっているのです。

だからこそ、価値観の土台が育つ時期、つまり子ども時代に“違い”を学び、

“尊重する心”を育てることが、これからの時代には求められています。

けれど、現実の日本では、「性」や「男女の違い」について

学校で教えることは、いまだにタブー視されがちです。

保護者の目も厳しく、教育現場も慎重になるばかり。

ですが、その“触れなさすぎる”空気こそが、

誤った情報や無知を放置し、やがて差別や偏見を生んでいるのではないでしょうか。

たとえば、「男子は力が強いから」「女子は優しくて気が利くから」という刷り込み。

そんな一見“褒めている”ように見える言葉の裏には、役割分担や序列の意識がしっかりと潜んでいます。

家庭や学校で、「女だから」「男だから」という言い回しを何気なく使っていないでしょうか?

そうした言葉が、いつしか「女性はこうあるべき」「男は泣くな」といった呪縛になっていくのです。

では、どうすればよいのでしょうか。

まずは義務教育の中に「ジェンダー教育」を正式に取り入れること。

そして、性別による違いを否定するのではなく、

「違いがあることを前提に、お互いを尊重し合う」ことの大切さを教えるのです。

道徳の時間でも、社会科でも、日々の会話の中でも、

「なぜそれが差別なのか」「どんな気持ちになるのか」を対話する機会を増やすことが重要だと思います。

もちろん、家庭での声かけも欠かせません。

「女のくせに」「男のくせに」といった言葉が飛び交う環境では、子どもたちは自由に育ちません。

親自身がまず、自分の中にある価値観を見つめ直すこと。それが一番の教育なのかもしれませんね。

そして何よりも、ジェンダー教育は“女性を守るため”だけのものではありません。

男性だって、「男らしさ」という鎧の中で苦しんでいるのです!

誰もが、自分らしく生きられるように──そのために、教育の力を借りましょう!!

これからの時代をつくる子どもたちに、偏見のないまなざしと、しなやかな心を育てていく。

それこそが、女性蔑視やセクハラの連鎖を断ち切る唯一の道だと、私は信じています。

【令和の価値観アップデート】ジェンダーギャップを超える社会へ

「変われない人が、いちばん損をする時代がきた。

取り残されないために、今動こう。」

今、昭和的な男性優位社会の価値観が大きく揺らぎ、

ジェンダーギャップの是正が時代の流れとして加速しています。

2000年以降、私たちが生きるこの地球は、

目に見えないレベルで大きく変化していると、私は感じています。

経済や環境、テクノロジーの進化だけでなく、

人間の価値観そのものが、深いところからひっくり返されてきているのです。

かつての「男が一家の大黒柱」「女は家庭を守るもの」という常識は、

今や時代遅れになりました。

とはいえ、私たち50代以上の世代には、

その「当たり前」を疑うことがなかなか難しいのも事実です。

なにせ、長い年月をかけてすり込まれてきたのですから。

でも、それでも、変わることは可能です。

むしろ、この変化の波に乗れないと、

これからの時代では“損”をすることになるでしょう。

なぜなら、社会全体がすでに変わりはじめているからです。

職場ではジェンダーレスな働き方が求められ、

プライベートでも「女性だから」「男性だから」という固定観念は通用しなくなってきています。

若い世代は、性別に関係なく自由に生きたいと願っていて、

その感性に私たちがついていけなければ、孤立するのはむしろ年長者のほうかもしれません。

変わるといっても、何か大それたことをする必要はないのです。

まずは、自分の中にある小さな「偏見」や「思い込み」に気づくこと。

そして、その都度「これは時代に合っているか?」「誰かを傷つけていないか?」

と問い直してみる。

それだけでも、私たちの価値観は少しずつ柔らかくなっていきます。

もし、これまで無意識のうちにセクハラや女性蔑視的な言動をしてきたのだとしても、

それを責める必要はありません。

大事なのは、気づいたその時から変わっていこうとする意思です。

時代は私たちに、もう一度「生き方を見直すチャンス」を与えてくれているのだと思います。

これまでの価値観にしがみつかなくてもいい。

むしろ、しなやかにアップデートしていく人こそが、

これからの社会でいきいきと生きていける人なのです。

「変わるのは怖い」「慣れた考え方のほうが楽」──そう思う気持ちもわかります。

でも、大丈夫。

変化の第一歩は、今日から言葉づかいを変えてみること。

相手の立場に立って話を聴くこと。

家族や職場での何気ない態度を見直してみることから始まります。

そして、変わろうとしているその姿勢は、きっと次の世代にも良い影響を与えるはずです。

いま、このタイミングで価値観をアップデートできることは、私たち50代にとっての大きなギフト。

「もう遅い」なんてことはありません

。

この時代に生きていることの意味を、

ぜひ前向きに受け取って、共に新しい一歩を踏み出していきましょう。

私がお伝えする、ヒーリングや健康情報を詳しくお知りになりたい方はこちらまでお問合せお願いします。